Скориноведение сегодня переживает удивительные времена. Франциск Скорина, в конце прошлого и начале нынешнего веков практически возведённый в ранг «идеального героя» и, как следствие, для некоторых как бы приобрётший лёгкий «привкус нафталина», вдруг раскрывает нам новые грани своего образа и своего «тружания», как он сам называл свою деятельность. Эти новые открытия в образе Франциска Скорины, казалось бы, таком давно устоявшемся и традиционном, связаны, в первую очередь, с уточнением, ре-интерпретацией документов – источников, считавшихся уже классическими.

Очевидно, какая-то доля исследовательских открытий обязана тому всеобщему интересу, который проявился на волне празднований 500-летнего юбилея начала книгоиздательской деятельности Скорины, и так сказать, движению «на злобу дня». В то же время, новшества в скориноведении совершенно закономерны – благодаря новшествам в историографии вообще, подходам новой «культурной истории», дискурсивному анализу, вниманию к историческому контексту, и конечно, компьютерным технологиям, мобильности, доступности, цифровому обмену данными и т.д. Именно это позволяет нам сегодня отмечать наличие совершенно очевидной тенденции, связанной с пересмотром и перепрочтением «классического» корпуса источников скоринианы и создавшей только за последние несколько лет серьёзные предпосылки для того, чтобы увидеть новые обстоятельства в биографии и деятельности Франциска Скорины

Так, наметился путь в понимании его символики – как комплекса всего портрета, так и знаменитых «трапеции» и «треугольника», «луны солнечной/затмения», встречающихся в скориновском печатном наследии. При этом выделяются два магистральных направления интерпретации. С одной стороны, это поиски в религиозном и интеллектуальном контексте, на который указывал нам сам Франциск Скорина (Сергей Темчин, Тау-крест в треугольнике на гравюрном портрете Франциска Скорины и Голгофский крест над ветхозаветной скинией на гравюрном портрете Франциска Скорины; Ольга Шутова, Вновь портрет Скорины, или о необходимости «читать» гравюры). С другой стороны, интересные перспективы открывает нам мир геральдики (Алексей Шаландо, Код Франциска Скорины ).

Или оказывается, что наш классический и такой растиражированный Франциск Скорина в берете и с усами в действительности мог выглядеть иначе. Да, Франциск Скорина с того самого портрета, к которому мы так привыкли, на самом деле, видимо, не имел усов. Чешские учёные установили, что портрет резал гравёр, которого называли «Мастер утончённого штриха» (Петр Войт, Новые сведения о деятельности Франциска Скорины в Праге (1517–1519) по его отличительной характеристике – акцентировании линии теней на лице. И таким образом «усы» на портрете Скорины оказываются тенью. Как бы это ни коробило сторонников версии о практически «канонизированных» усах Скорины, такой образ гладко выбритого, безусого Скорины более отвечает имиджу ренессансного интеллектуала. И это не удивительно – вся организация его портрета демонстрирует арсенал европейского интеллектуала эпохи Ренессанса (от университетской тоги и круглого берета, соответствующих его рангу доктора медицинских наук, до свечи, песочных часов, армиллярной сферы и книг), подчёркивая его принадлежность к этому (достаточно узкому!) кругу.

Однако, каким бы «сенсационным» ни казалось такое разрушение визуального стереотипа Франциска Скорины, «дело об усах» является лишь следствием и звеном в цепи новых открытий скориноведения. Так, на основе сравнительного анализа шрифтов, инициалов, гравюр и колофонов скориновской Бивлии и печатной продукции Праги начала XVI века чешские исследователи П. Войт и И. Лемешкин сумели проследить взаимодействия, которые Франциск Скорина имел с чешскими и еврейскими книгопечатниками, а также и само место нахождения типографии, в которой Скорина печатал свои книги. Ею оказался дом «У наполовину золотого месяца» пражского патриция из Старого Города, купца Северина, который тот сдавал в аренду не одному книгопечатнику. В этом помещении, сегодня уже не существующем, работали анонимный Печатник «Пражской Библии» 1488 г., Ян Мораванин, возможно Гершом Коэн и еврейские книгопечатники. Любопытно, что, по всей вероятности, печатник знаменитой «Пражской Библии» 1488 г. и Франциск Скорина в 1517 г. работали здесь одновременно, и не случайны, конечно, заимствования и богемизмы, которые, как установил Илья Лемешкин (Библия Пражская (1488) и Бивлия Руска Франциска Скорины. Место печатания), связаны у Скорины не с Венецианской Библией 1506 г., как считалось ранее (Антон Флоровский), а именно с первым чешским переводом «Пражской Библии» 1488 г.

Более того, по исследовательским оценкам, пражское окружение не могло не отразиться на гравюрах скориновской Бивлии, где дефилируют реальные пражские городские пейзажи, равно как задействованы и реальные персонажи-современники Скорины. Например, тот же Эмаусский монастырь на ксилографии «Навуходоносор, царь Вавилонский, добывает Иерусалим» (Петр Войт, Новые сведения о деятельности Франциска Скорины в Праге, 1517–1519).

С другой стороны, возьмём «старые добрые» Падуанские документы, казалось бы, уже давно изданные, прочитанные, переведенные, всевозможно прокомментированные и проинтерпретированные. Но вот их новое прочтение (Ольга Шутова, И вновь о Скорине в Падуе: новые возможности прочтения старых документов. Время, контекст, обстоятельства, присутствующие), а именно в контексте документов защит других кандидатов, позволяет увидеть защиту Франциска Скорины совсем в ином ракурсе. И оказывается, что термин, который употреблялся в нашей классической, и так сказать, базовой хрестоматии «Францыск Скарына: 36орнiк дакументаў і матэрыялаў». (Прадм., уклад., камент., паказ. В. I. Дарашкевіча. Мiнск.: Навука і тэхніка, 1988) 1988 года, для обозначения экзамена Скорины как «особый», неверен. Неточность в переводе латинского термина Privatum произошла по причине своего рода стереотипного представления о случае Скорины как «исключительном». Именно контекст этой «исключительности», «особости», в котором всё время мыслилась фигура Скорины, предопределил непроизвольный выбор переводчиков в пользу «особого» экзамена, хотя термин «privatum» означал, конечно, «личный», и подразумевал заключительный этап стандартной процедуры защиты для всех кандидатов.

Анализ Актов защит Падуанского университета 1501-1525 гг. (Padova: Editrice Antenore, 1969), как и собственно, вся историография университетов в Европе, показывает, что все кандидаты проходили эту стандартную процедуру защиты. Её этапы обозначались специальными терминами: Gratia (опять-таки, вовсе не что-то особенное по отношению к Скорине, но стандартный этап – испрошение кандидатом милости у Священной комиссии – аналога нашего «Совета по защите диссертаций» – представление своей кандидатуры для защиты); Tentativum (пробный экзамен, но именно на нём решалась судьба кандидата) и последний Privatum – личный экзамен – экзамен-проформа, исход которого знали заранее, и который предназначался для награждения кандидата степенью доктора и вручения докторских инсигний.

Получается, что ничего «особого» в защите Скорины в Падуе не было? Конечно, было. Однако «особость» заключалась как раз в «нормальности» — Франциск Скорина, молодой, бедный, приехавший издалека (за тысячи миль) защищается «на равных» с представителями лучших родов Италии. Но об этом мы ещё поговорим позже, в нашей следующей статье.

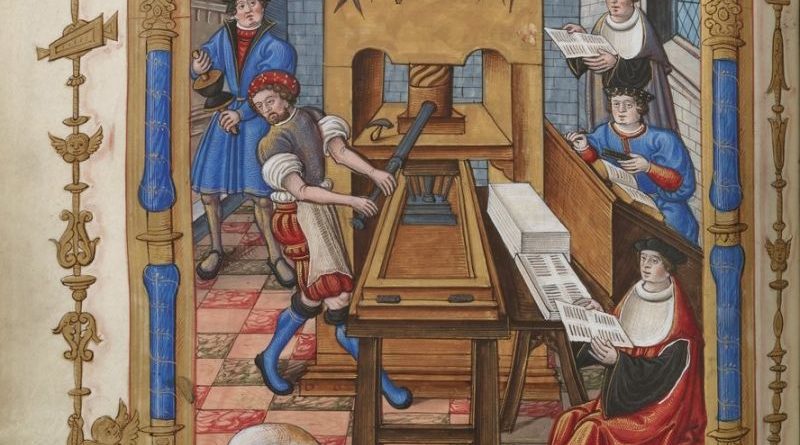

Кроме того, при анализе персонажей собственно скориновской защиты оказалось, что как минимум 3 человека из состава комиссии были связаны с книгоиздательским делом. Среди них – известный иллюминатор, переписчик книг, собиратель рукописей и антиквар, знакомец блистательного книгоиздателя Альда Мануция и изобретатель, наряду с ним, курсива – Бартоломео де Санто-Вито. В Падуе к 1500-му году работали уже как минимум 7 типографий, книжные лавки были в непосредственной близости от университета, и получается, что Скорине вовсе и не надо было для того, чтобы вдохновиться идеей книгоиздательства, ехать в Венецию (о чём когда-то высказывал предположение Сымон Брага) – он уже и в самой Падуе не мог пройти мимо феномена книгопечатания.

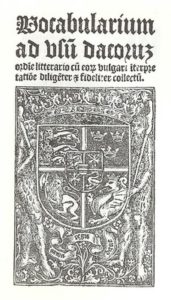

Нельзя не сказать и о старинном споре скориноведов о том, секретарём какого короля был Франциск Скорина. Сегодня нам представляется абсолютно доказанным факт его пребывания в Дании (Ольга Шутова, И вновь о Скорине в Падуе: новые возможности прочтения старых документов. Время, контекст, обстоятельства, присутствующие). Многочисленные источники скориновской эпохи, причём как дипломатические из Рима, так и из самой Дании, показывают совершенно недвусмысленно – название Dacia (Datia), и таким образом, упомянутая в падуанских документах должность Скорины как secretarii Regis Datiae, относится именно к Дании. Если не точкой, то, во всяком случае, внушительным аргументом в пользу этого служит изданный в 1510 г. в Париже известным датским богословом, гуманистом, впоследствии издателем Библии, Кристиерном Педерсеном (Christiern Pedersen), латинско-датский словарь «Vocabularium ad usum Dacorum».

Переходя к документам, так же хорошо известным в скориноведении и опубликованным в той же хрестоматии «Францыск Скарына: 36орнiк дакументаў і матэрыялаў» 1988 г., мы вновь обнаруживаем неточности… и материал для размышления. Так, известный источник, свидетельство французского королевского космографа Андре Тэве (André Thevet, Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres. Paris, 1584), оказался не только недооценённым, но и неверно атрибутированным в белорусской историографии (О. Шутова, Уликовая» парадигма в историографии: новые возможности).

Как и в некоторых других случаях (взять хотя бы, к примеру, рассказ о пражском пожаре Вацлава Гаека), приводя свидетельство Андре Тэве, наша классическая хрестоматия 1988 г., опирается не на первоисточник, а на его версию, переизданную О. Голициным в 1858 г. В результате – отсутствие чтения в общем контексте и, соответственно, пропуск важных деталей. Например, таких, в которых Андрэ Тэве сам указывает на источник своей информации. Наше расследование вывело нас на автора этого источника – сэр Томас Рэндольф, что в свою очередь, дало возможность установить связь между историей, которую поведал Андре Тэве, датированной 1584, и другим известным свидетельством, которое ранее попросту отметалось по отношению к Скорине – рассказом 1589 года Джайлса Флэтчера, который был непосредственным подчинённым и другом Томаса Рэндольфа. Это открывает возможность для дальнейшего текстологического анализа и поиска других «следов», которые могут позволить «понизить» хронологическую планку обоих свидетельств (1560-е гг.) и вписать её в рамки жизни Скорины. …Или не позволить, что также даст решение проблемы о возможной поездке, которую возможно совершил Франциск Скорина в Москву.

Наше обозрение новых открытий в области скориноведения далее ведёт ко второму пражскому периоду его жизни. Чешские исследователи сделали здесь заявления, которые, к сожалению, до сих пор остаются практически не освоенными белорусской историографией. Так, устанавливается, допускавшаяся ранее дата смерти Скорины до 1541 г. неверна, и по всей вероятности, Франциск Скорина умер в 1551 – начале 1552 гг. При этом, благодаря новому переводу и интерпретации свидетельства 1541 г. Вацлава Гаека (Václav Hájek), уточняются обстоятельства смерти старшего сына Скорины в Пражском пожаре 1541 г. Получается, что погибший сын Скорины был не «младенцем», как утверждала наша старая хрестоматия «Францыск Скарына: 36орнiк дакументаў і матэрыялаў» 1988 г, но уже достаточно взрослым, поскольку состоял в услужении у доктора теологии, видного религиозного деятеля, пражского каноника и будущего книгоиздателя Яна из Пухова. Более того, и сам Франциск Скорина, очевидно, лично знал Яна из Пухова и, возможно, даже имел отношение к чешским вставкам в перевод «Космографии» Себастьяна Мюнстера. (Илья Лемешкин, Франциск Скорина и Прага 1541 г. Старший сын Скорины и дата смерти книгопечатника).

Сенсации? Падуя, Италия, Прага, Чехия, Дания… Линии на постановку нашего героя в европейский исторический контекст (и, заметим в скобках, именно в нём, в этом европейском историческом контексте Франциск Скорина провёл бóльшую часть своей жизни) и реинтерпретацию исторических источников представляют сегодня те перспективы, которые могут открыть новые страницы биографии и наследия Скорины. Итак, продолжение следует…